周正武,浙江省工艺美术大师,高级工艺美术师,国家级非物质文化遗产--龙泉宝剑锻制技艺传承人。曾担任新版大型电视剧《三国》、《水浒》兵器总顾问,二零零四年至今被邀请参与数十次中央电视台摄制报道,作品数次作为国礼被赠予外国元首......为中国刀剑文化的重新鼎立做出巨大贡献。

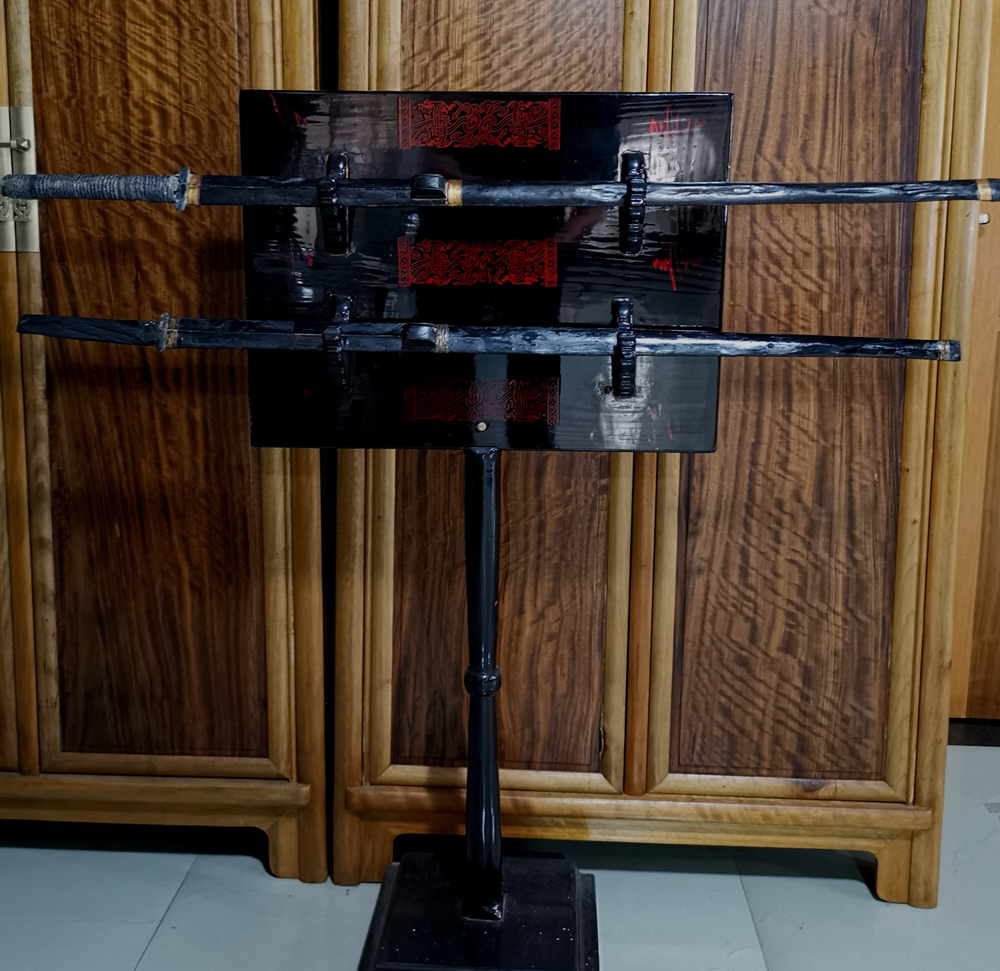

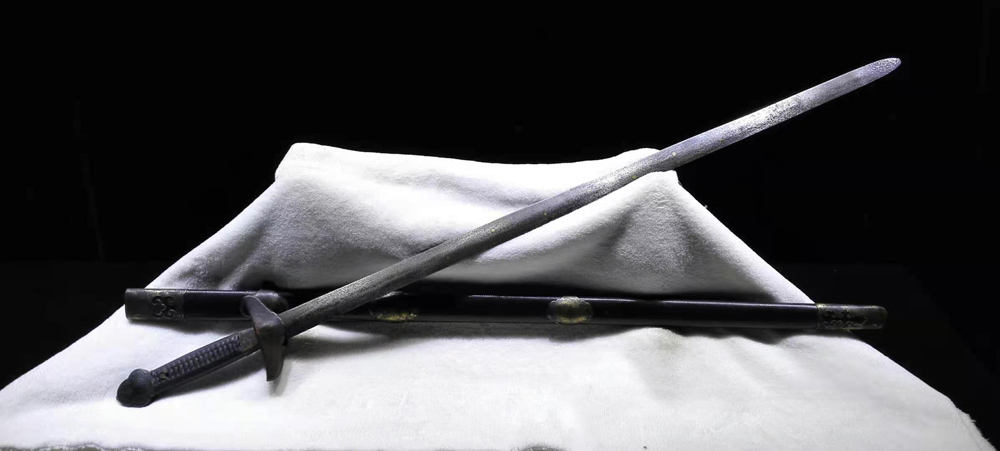

作品——皇家唐刀

“此心安处是吾乡”,如果说一个地方可以给一个人带来安心的感受,那么此地与此人的联结,必定是如同“子”与“家”一般深厚的,就像周正武与剑厂。

一.良工锻炼凡几年

1971年的时候,在政府扶持下,由于抗日战争停止生产的龙泉宝剑厂重建了,周正武的父亲是剑厂负责人。因此,他从小在剑厂长大,对剑的兴趣就在这样的生长环境中萌芽了。即使是上学以后,放学后的时光他也常常在剑厂度过。剑厂里,工匠们捶打金属的响声十分喧嚣嘈杂,而在周正武听来,这是一种令人心安的声音。或许从这时起,周正武与剑,二者命中注定的缘分就已经悄然开启了。

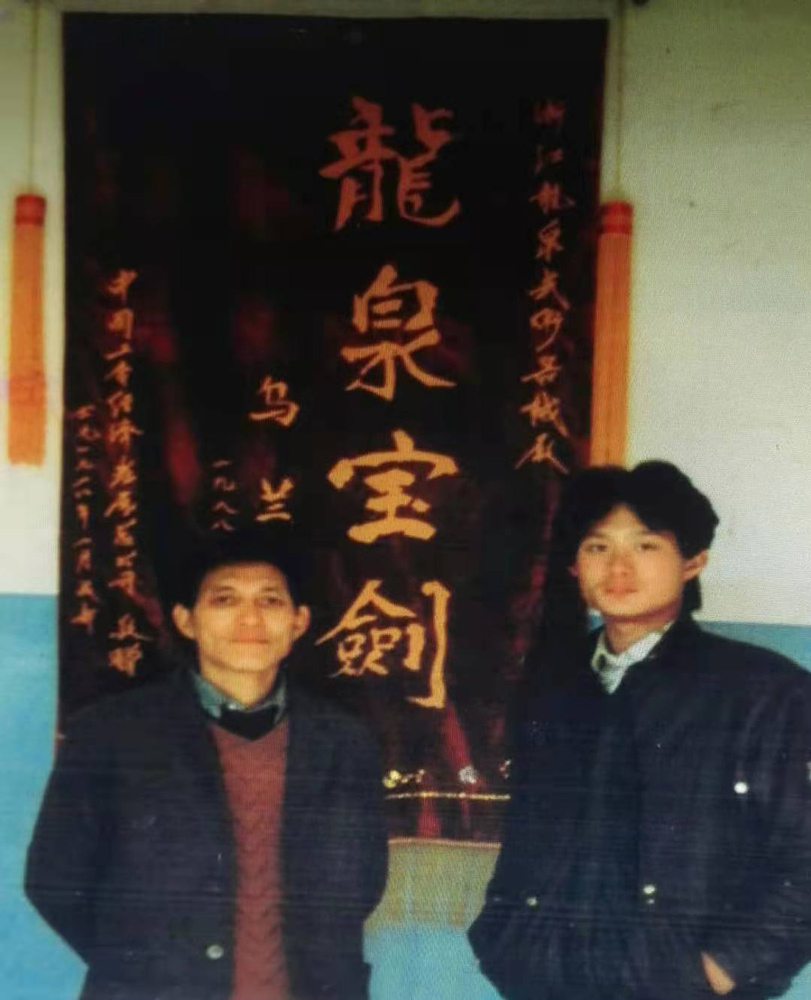

18岁周正武与父亲合影

1984年,在周正武16岁这一年,他走出校园,决定去剑厂工作,那一年他正式拜父为师。由于父亲是剑厂负责人,较为忙碌,所以周正武的第一个师傅其实是他的大伯。作为建厂负责人的儿子、大伯的亲侄,周正武对这份剑厂的工作没有丝毫懈怠。相反,学习铸剑的热情让他对这份工作注入了更多的时间和心力,当其它师兄弟下工休息时,他还在琢磨工艺的关窍,反复练习。功夫不负有心人,一般人需要花三年时间才能学成的铸剑基础操作,周正武仅仅用了2个月。这样飞速的进步,自然与其从小在剑厂的耳濡目染分不开关系,也不乏天赋秉性的因素,但最为直接的原因还是天道酬勤。

同一年,还是周正武16岁的时候,他的才能与抱负使他并不能满足于只当一个剑厂的小小学徒,迎着改革开放的浪潮,这一年他开设了属于自己的第一家剑厂。“如果继续待在剑厂,就是帮厂里打工,每天让我做什么就做什么,自己开厂的话,想做什么就做什么,赚的钱也多。”当时的周正武对未来充满了希望,那时他正英雄少年,是意气风发,预备大展宏图的时候。但是他的铸剑生涯并没有就此一帆风顺。

80年代末,对很多工厂来说都是一段艰难的时期,包括周正武的剑厂,1989年那一年,他的剑厂没有坚持下去,因此他一度改行,进了国营青瓷厂打工。但对于习惯剑厂工作的周正武来说,他的双手可以熟练地将一段刚韧的金属锻炼成一把宝剑,却并不擅长塑造柔软的泥土。所以半年以后他就从陶瓷厂辞工了,继续回到铸剑行业,对他来说,这是一段漫长的时间。

对于一个天赋与努力并存的人来说,他可以用2个月的时间学成一般人3年才能掌握的内容,那么他对进步的渴望一定是非常强烈的。日复一日,年复一年,随着铸剑工艺的熟练与精通,周正武开始觉得有些乏味,或者可以说他对这个行业的现状(20世纪90年代)产生了质疑。“生产的都是工艺品,小剑,根本不是宝剑的概念。”当时龙泉宝剑的定位是一种礼品、工艺品,几十块钱一把,整个行业以一种安全而简单的姿态生存着,没有什么重大突破。不论是行业发展的停滞还是个人进步的停止,都令周正武继续从事铸剑的心发生了动摇,直到一个契机的到来。正所谓“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”

二、宝剑重磨光色显

1999年的时候,周正武为自己买了第一台电脑,自此,互联网为他打开了一扇人生之门。虽然他身处龙泉,所见、所闻、所铸的,都是工艺品剑,但在互联网的世界他走到了更远的地方,一个恢宏的古剑江湖——拔刀斋古代兵器论坛。拔刀斋的用户大都是古剑爱好者,甚至不乏古剑收藏家。因此,当周正武带着龙泉宝剑的标签出现时,引发了大家对他态度的两种分流,第一种人冲着他批判龙泉宝剑的没落与式微,悲愤现在的剑失去了正统宝剑的气韵,沦为一种廉价工艺品。第二种人欢迎他的到来,与他分享丰富的理论、知识,为他提供各种专业的建议和帮助,斋主皇甫江也是其中之一。这样强烈的冲击,对周正武来说既是惊喜也是挑战,迎着这样的机遇,可以说周正武正式开启了他的铸剑生涯。他本人是这样形容的:“这是我从事这个行业以来最重要的一个节点,就好像一个练武的人,他练武功练到了一个瓶颈,突然获得了一本武功秘籍,他把这本武功秘籍都学会了、练好了,他就到达了一个武学高峰。”

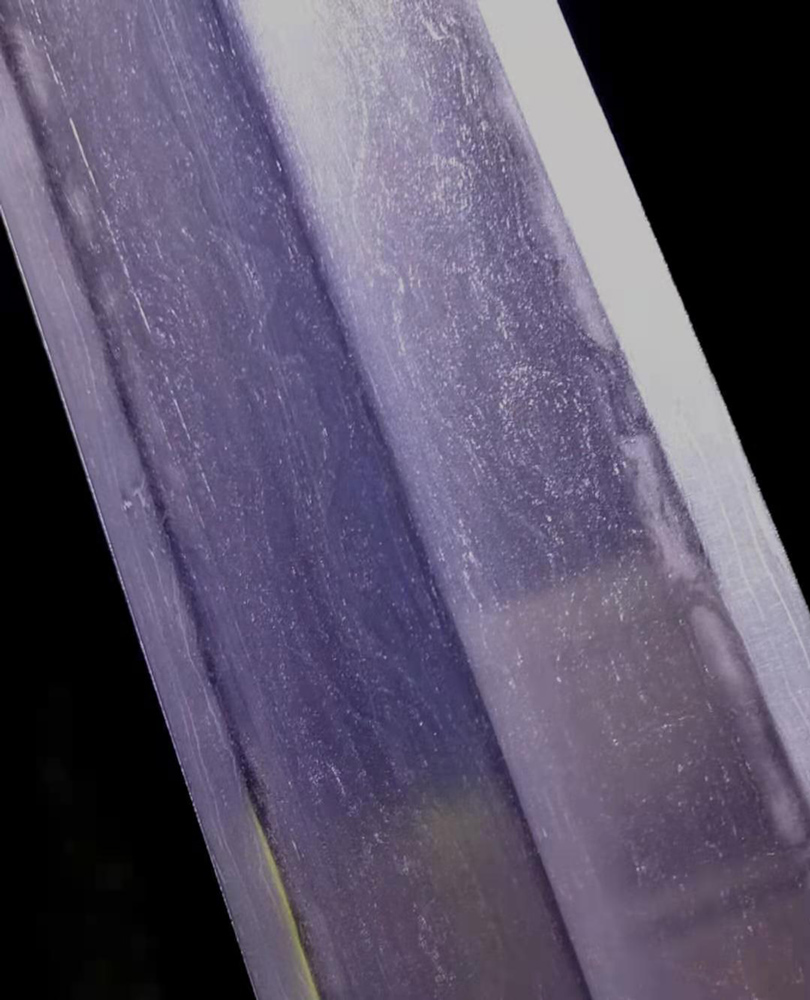

清代紫电龙泉剑

2000年,对于全世界的人来说,这是一个新的世纪,对于周正武来说,这也是他铸剑生涯一个新的纪元。这一年,他在拔刀斋买到了第一把古董剑,那是一把来自清朝的剑,也是这一年,他复原了那把剑。整个复原过程耗时三个月,当周正武将自己复原的清朝古剑发布在拔刀斋时,这件作品引起了巨大轰动。自此,开始有人找他购买,提出要收藏他复原的古剑,其中既有原先批判龙泉宝剑没落的人,也有给周正武提供支持和帮助的人,他们都是中国古刀剑的爱好者,理论充分、见识丰富,但是不会铸剑,而周正武实现了他们一直以来的想象。与此同时,周正武也开始寻找、收藏更多朝代的古剑。“那时候我就开始收藏古剑,因为你看不到实物你是做不出来的,你不能复原它原来的样子。”

第一件作品——《光复》清剑

周正武为此剑取名为《光复》。周正武很少给刀剑取名,“我一般都直接以朝代命名,要不就是根据它的风格命名,不会取那些花里胡哨的名字。”《光复》是周正武复原的第一把古剑,对他来说,对于龙泉宝剑来说,它的诞生都具有划时代的意义——顾名思义,“光复”。

作品——汉剑

作品——汉剑

2004年周正武复原了汉剑,还参加了中国中央电视台《走遍中国-〈龙泉剑魂〉》节目录制,至今为止,他已被邀请参与过不下三十次的电视节目录制,并多次为电视剧制造重要兵器并任兵器顾问。

周正武与演员张涵予合影

周正武与香港武星熊欣欣合影

周正武与演员陈建斌合影

周正武与演员罗晋合影

周正武与吴京录制电视节目

周正武与赵本山录制电视节目

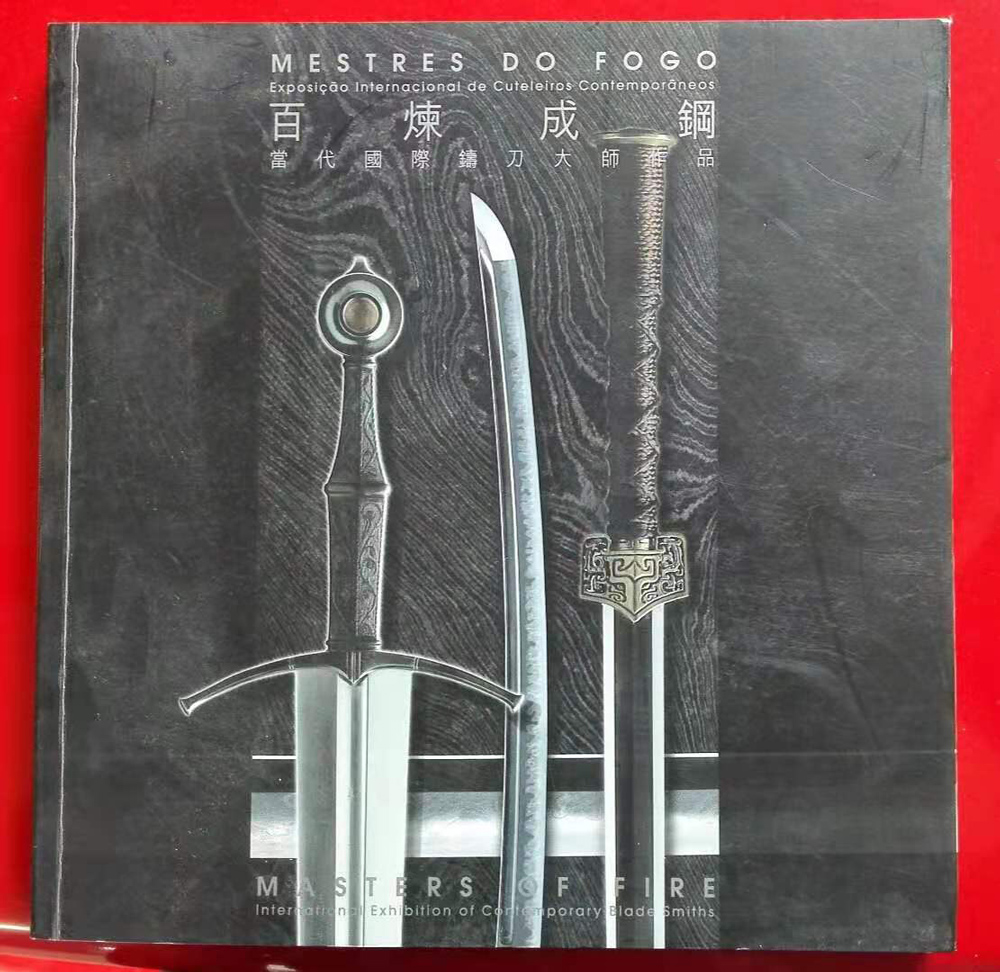

2005年周正武作为中国唯一代表参加了澳门“当代国际大师作品展”,轰动海内外,并获“国际铸刀大师”称号。

国际大师封面

周正武在国际大师展

2005年他复原了唐刀,2012年他复原了战国时代的龙渊剑,龙渊剑即龙泉剑,唐朝时为避高祖李渊讳才改龙渊为龙泉。

作品——唐刀

作品——战国龙渊剑

三、铸得宝剑名龙泉

所谓“不破不立,破而后立”,周正武对古刀剑的复原,正是对当时龙泉宝剑廉价泛滥局面的破局之举,他找回了真正龙泉宝剑,也即龙渊剑。周正武说到,“我做的事情是革命性的,革的就是以前那些工艺品。”作为龙泉宝剑行业的标杆、代表性人物,周正武的所铸刀剑五次作为国礼,被赠送给外国元首。

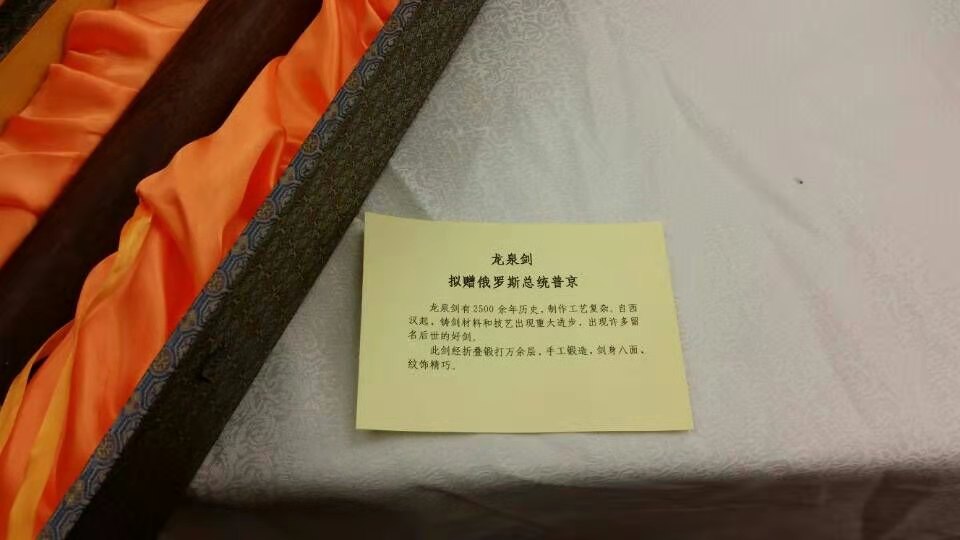

作品——赠俄罗斯总统普京剑

2004年,周正武创办了正武刀剑锻造所,2006年扩大了经营规模,改名为正武刀剑有限公司,也即正武堂。

正武堂外景

周正武在正武堂

正武堂可以说是蜚声海内外,不少外国人士来到龙泉,就是为了周正武而来。其中还有一名挪威籍人士,专门远道而来拜周正武为师。

周正武(中)与挪威徒弟(左)

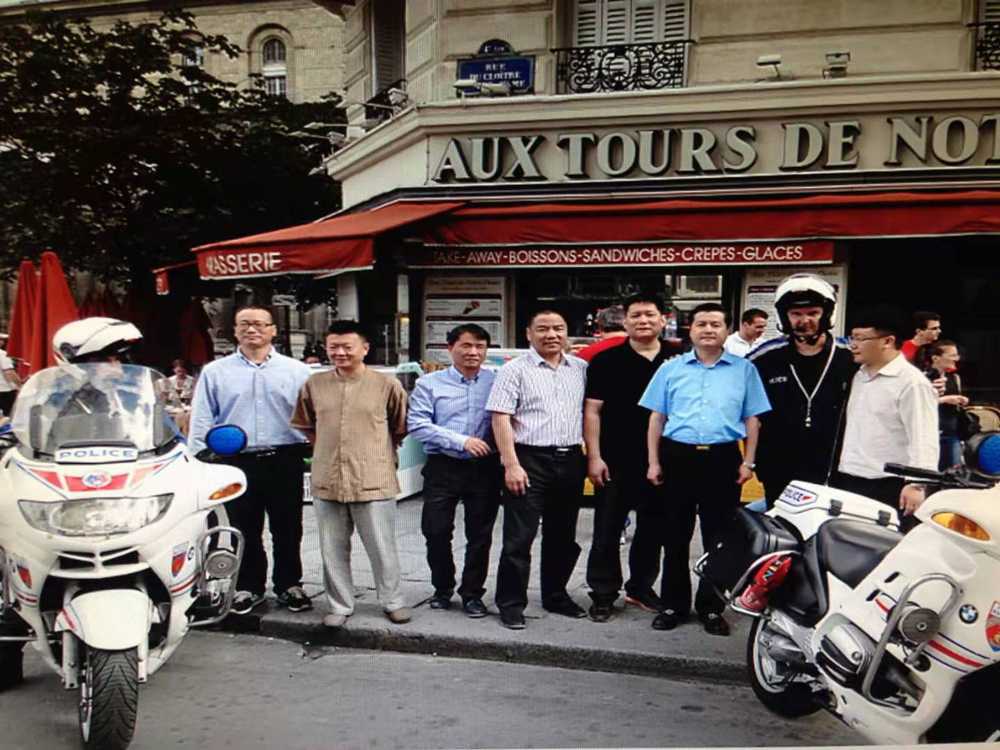

除此之外,2014年周正武随政府官员前往法国巴黎,宣传龙泉青瓷,却意外受到了巴黎骑警队长以及其它法国粉丝的夹道欢迎,原来该骑警队队长正是正武堂的充实粉丝。

周正武与骑警队队长

周正武收到骑警队欢迎

周正武与外国粉丝

周正武通过扩大工厂规模,更大范围地发扬了中国古刀剑。“我们没有机器,都是手工锻造,包括磨剑也是,机器做不出那种韵味。有的词语、成语就是来自铸剑,比如‘锻炼’,这就是我们的铸剑的工序。还有‘十年磨一剑’,剑的传统铸造方式,从原料到成品,要经过锻、铲、锉、刻、淬、磨等28道主要工序,所谓“十年磨一剑”,指的就是铸剑的艰辛。”正武堂如今已经有两万粉丝,他们都是中国古刀剑的爱好者。

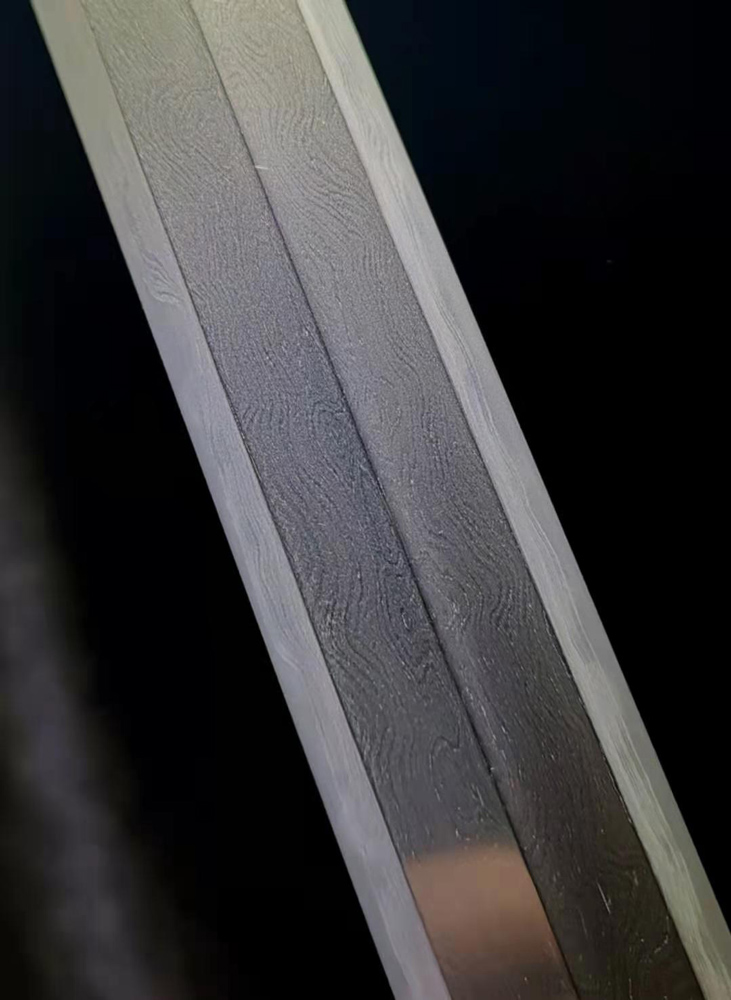

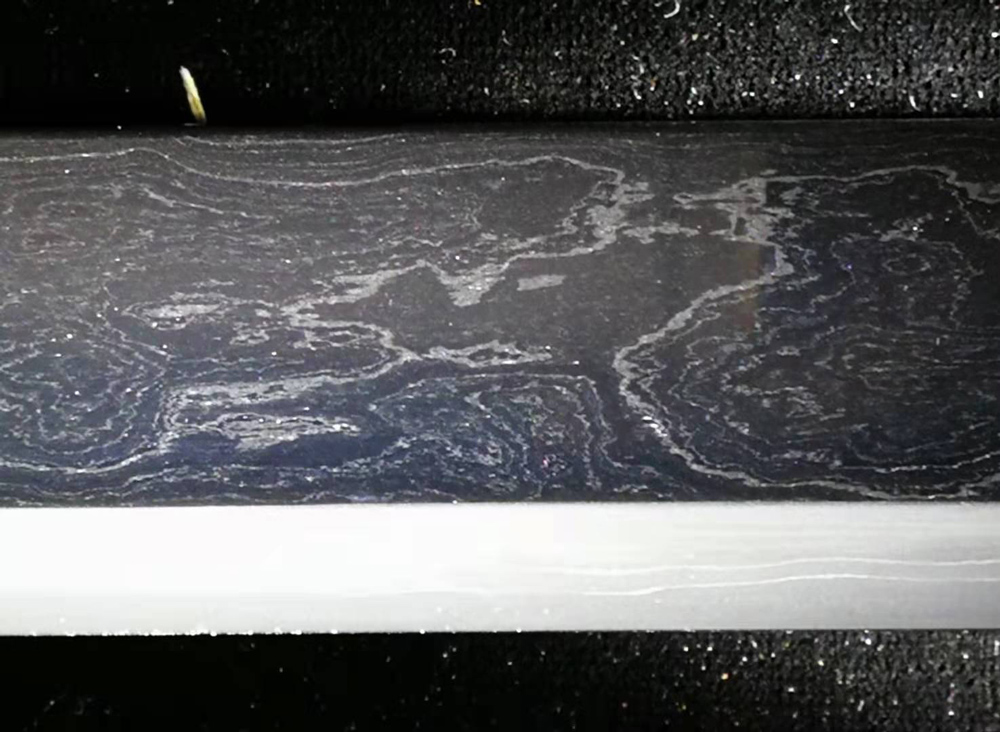

“把数种不同的钢铁熔锻复合,反复折叠锻打至三万两千余层,在不断折叠锻打中去除杂质,增加剑身的强度和韧性,这就是所谓的“千锤百炼”。也正是这三万两千层的叠压,剑身的表面最终会形成一层奇异的花纹。”

刀剑纹路细节图

周正武在工作

在所有的古刀剑中,周正武最喜欢汉剑和唐刀。“汉朝和唐朝,这两个是中国最繁盛的朝代。八面汉剑,它代表了中国古代铸剑技术的高峰,当然这和那时的冶炼技术有关系,之前没这么好。后面衰落了,比如像宋代,它就重文轻武。汉朝那么强盛,他在军事上所向披靡,这和他的武器是有关系的。当然唐代的时候也很好,唐刀很漂亮,也很不错,但还是不如汉剑。”周正武的话流露出他对古剑的一种审美眼光,恢弘、大气,从中也可以窥见,他的一颗剑胆匠心。

汉代宝剑

作品——唐仪刀

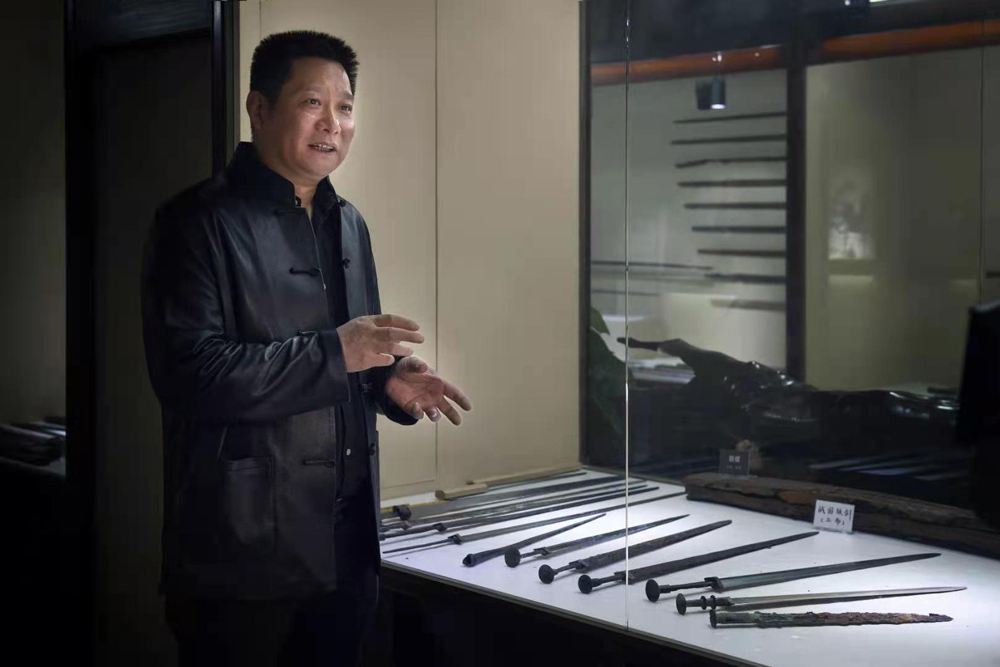

随着收藏的刀剑越来越多,周正武打算开一个刀剑博物馆。“我现在在做的这个博物馆,未来就是要收藏更多的古刀剑,这个博物馆就是我的理想。把这个博物馆做起来,让以后的人都能参观这些宝剑,了解我们的这个刀剑文化。这是一个有价值有意义的事情。”该博物馆目前将要建成,内有400多件藏品,覆盖的朝代跨度一直从春秋战国到清代。

战国时代龙渊剑

明代宝剑

博物馆内景

博物馆藏品

谈到对行业未来发展的看法,周正武表示,希望龙泉宝剑这个行业不要发展太过,应该多一些学术型的工艺师,要去研究古剑的形制和工艺,做出有价值的、能代表国家精神的宝剑,这样才能体现龙泉宝剑的价值,而不是让廉价的龙泉宝剑工艺品在市场上到处泛滥。并且作为一种兵器,宝剑的市场也应该有一些限制,要卖给那些真正懂得、用于欣赏的收藏家。

周正武在博物馆