【工美集专访】中国工美行业艺术大师赵国青:以道为笔,写吾心画

赵国青,字澍之,号达夫。一九六四年出生于河北唐山。现为正高级工艺美术师、国家一级美术师、中国陶瓷艺术大师、中国工美行业艺术大师、中国工艺美术协会常务理事、中国陶瓷工业协会陶瓷艺术设计中心副主任、中国文化产业促进会陶瓷文化委员会专家委员、唐山北方瓷都陶瓷集团有限责任公司艺术总监。

在家庭的影响下,赵国青老师从十三岁就开始学习书法了,自幼便对中国传统文化情有独钟。而后又得到当代书画艺术大家王镛先生和石开先生的亲自指导,书艺大进。

赵国青,字澍之,号达夫。一九六四年出生于河北唐山。现为正高级工艺美术师、国家一级美术师、中国陶瓷艺术大师、中国工美行业艺术大师、中国工艺美术协会常务理事、中国陶瓷工业协会陶瓷艺术设计中心副主任、中国文化产业促进会陶瓷文化委员会专家委员、唐山北方瓷都陶瓷集团有限责任公司艺术总监。

在家庭的影响下,赵国青老师从十三岁就开始学习书法了,自幼便对中国传统文化情有独钟。而后又得到当代书画艺术大家王镛先生和石开先生的亲自指导,书艺大进。

1979年,赵国青接替父亲的岗位进入陶瓷厂工作。赵老师说,那时条件很艰苦,买不起三毛钱一张的宣纸,他练书法只能用报纸,上班以后发现瓷砖的光面也可以用来练字,擦掉后还可以反复使用,是练字的好工具。工厂的团委及其他同事们对赵老师刻苦练习书法的事情表示了高度的肯定,将各个办公室看完的旧报纸送给赵老师,便于他练习书法。赵老师的书法功底就这样日复一日的沉淀了下来,也为他后续从事陶瓷釉上绘画艺术奠定了坚实的基础。

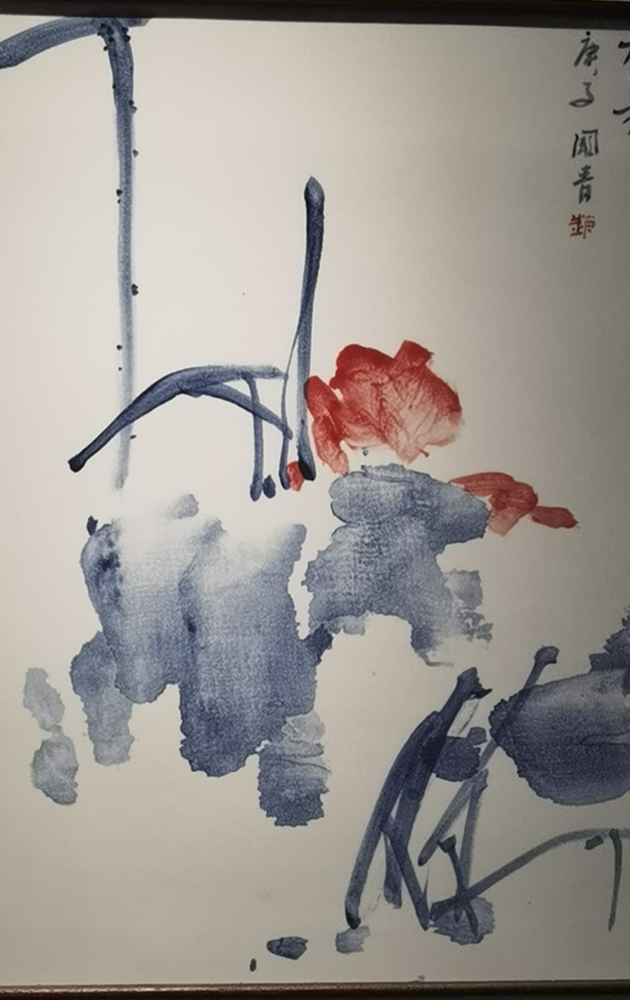

赵老师深知艺术是多元化的,他并不拘泥于一家一派,遍访国内名家,虚心求教。而他正直的人格以及对艺术的执着追求,让老艺术家们感动不已,皆愿倾囊相授。在张立辰教授指导下,对大写意又有了别样的领悟,达到了随心所欲、意到笔到的境界。

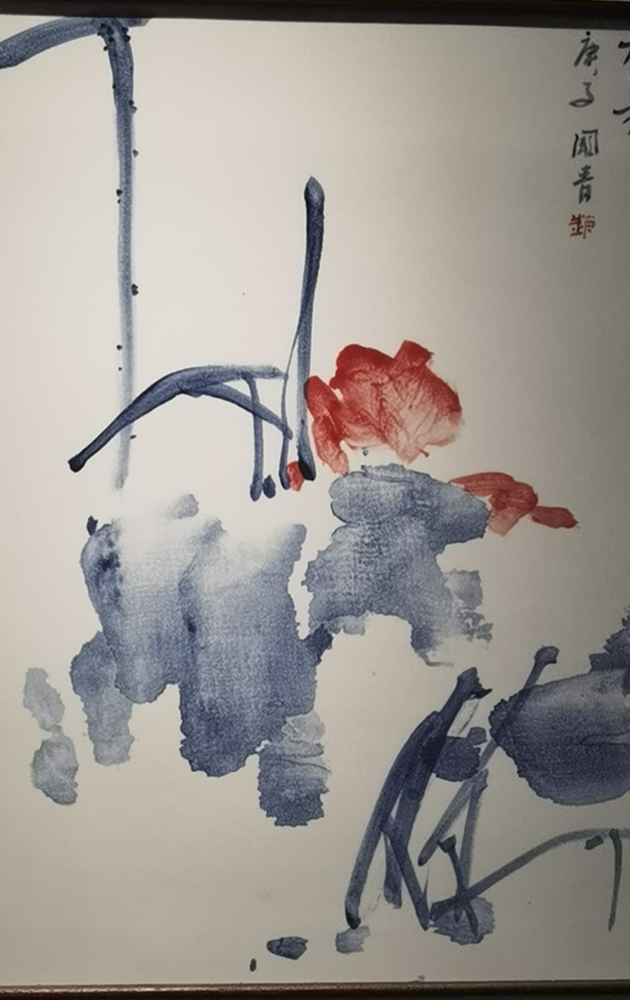

赵老师学习书法的同时也在研习绘画,他曾言,书法是中国文化的根,如果一个人画中国画却没有书法基础,很难创作出形而上的作品。赵老师为我们介绍了他的写意绘画作品,如果一个人没有书法的基础,他创作出的作品就会缺乏线的质感和画面的力度感,赵老师进一步强调了书法训练对国画作品创作的重要性。

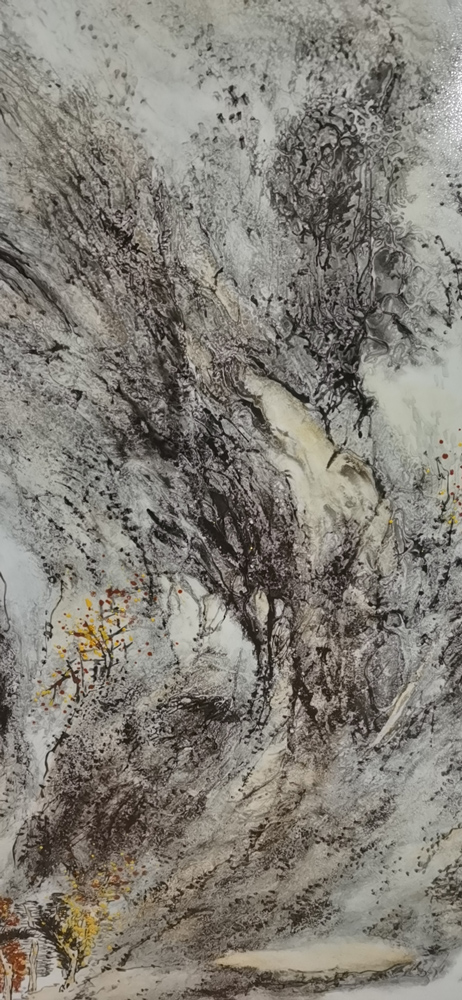

赵国青有着穷极一生不断为之求索的理念,那便是:忘形得意,道进乎技。这一理念不仅对文人画产生了重要的影响,而且对其他类型的中国画也产生了一定的影响。这一理念不仅对传统绘画有着重要意义,而且对当代绘画理论及实践的发展有着很强的指导性。

赵国青有着穷极一生不断为之求索的理念,那便是:忘形得意,道进乎技。这一理念不仅对文人画产生了重要的影响,而且对其他类型的中国画也产生了一定的影响。这一理念不仅对传统绘画有着重要意义,而且对当代绘画理论及实践的发展有着很强的指导性。

赵国青老师曾言:“‘意’是有实而无形的,属于主体的心理体验范畴。但它又是活泼人生的真实情感所在。‘形而下’的‘形’是难以承载‘意’的,更难使‘意’得到淋漓尽致的发挥与宣泄。从这种思想出发,绘画者希望挣脱、超越形体方面的束缚而直奔自己内心向往的境界,此为古今绘画者孜孜以求的目标。那么,如何才能做到‘忘形得意’呢?由于实践‘忘形得意’的人皆为书画高手,他们在书画创作中的‘尚意’追求与获得的体验,使他们踏出了一条新的道路,这便是‘道进乎技’。”

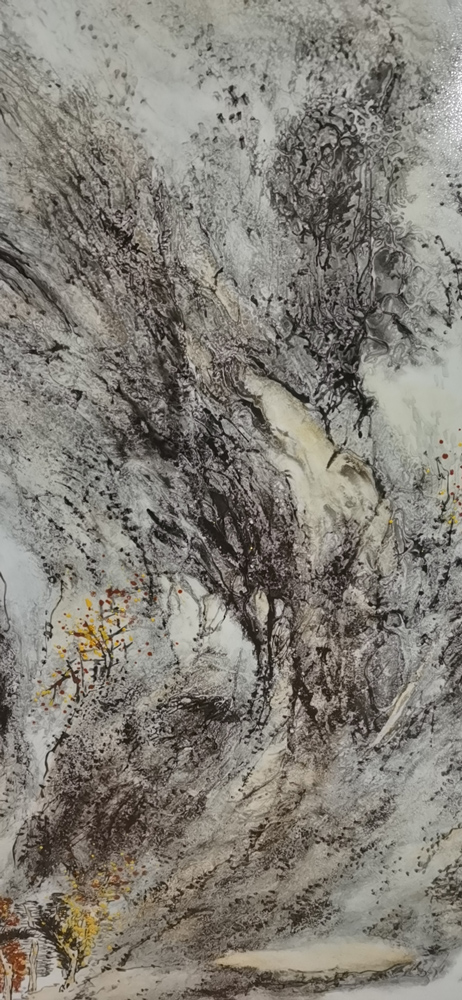

“笔墨在中国画中无疑是以‘技’的面貌出现的。然而,从‘所好者道也,进乎技矣’来审视笔墨,我们断不能浮浅地将其仅仅视为‘技’。如果仅从‘技’的层面审视笔墨,那么笔墨肯定等于零,这是无可辩驳的。但若从‘道进乎技’来理解,那么笔墨的作用是不可轻视的。因为作为‘道’的载体——笔墨,恰恰是中国画的灵魂所在,也是画家艺术生命特质的体现。”

中国的绘画和书法都离不开老庄思想,也就是道,道支撑着绘画书法的根本理念。老庄思想从头到尾没有提及绘画的内容,却完完全全的渗透在中国画的一笔一划和浓淡干湿的画面中。

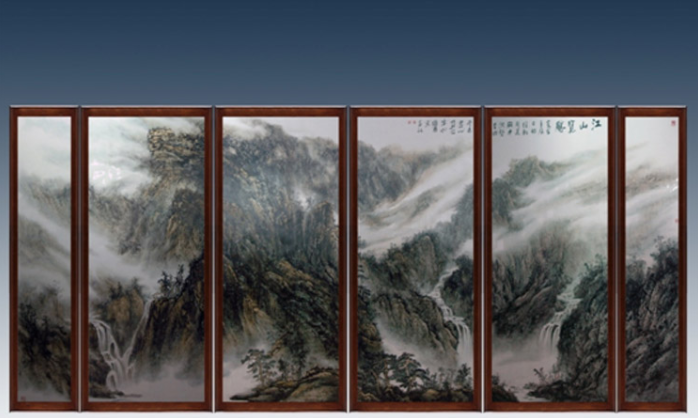

赵老师在创作之前更注重思想上的准备,他的作品蕴含着深厚的中华文化底蕴。“我对陶瓷绘画的追求就是把中国的笔墨、老庄思想及陶瓷绘画融合起来,这才是中华民族的作品。”

赵老师说,他的这幅作品就是用中国的笔墨加上书法的勾勒创作而成的,如果没有书法的线条,整个画面会没有精神,这就是中国老庄思想虚和实的体现。人们在绘画中往往只是盲目的追求“实”,其实中国绘画大部分是留行于白,白留好,实自然是活的,若是留不好便是“死画”,毫无生机可言。中华绘画的最高境界并非实追求眼前物,而是需要满足心灵上的需求,画的不是实物而是一种关系。

赵老师说,他的这幅作品就是用中国的笔墨加上书法的勾勒创作而成的,如果没有书法的线条,整个画面会没有精神,这就是中国老庄思想虚和实的体现。人们在绘画中往往只是盲目的追求“实”,其实中国绘画大部分是留行于白,白留好,实自然是活的,若是留不好便是“死画”,毫无生机可言。中华绘画的最高境界并非实追求眼前物,而是需要满足心灵上的需求,画的不是实物而是一种关系。

赵老师现在也在为传承做着最大的努力,他在教学的过程中严格要求学生们要对中国文化的精髓进行深入的了解,从思想上根本的认识中国文化,深刻的理解老庄的译著和扎实的书法功底是赵老师对学生最基本的要求。

赵老师在从艺生涯中也曾遇到过各种各样生活、物质和环境上的困难,但他认为,作为一个从艺者,思想上的困难才是最大的问题。他从事陶瓷行业四十余年,深得陶瓷艺术之精髓。他不断将中国画的笔墨妙谛与陶瓷技法有机结合,创造出符合中国画笔墨语言与陶瓷完美结合的新绘制手法,在业内独树一帜,真正集书、画、瓷之大成者。

查看更多资料请点击链接:赵国青-全国工艺美术大师信息库

【工美集专访】栏目介绍:讲好工艺美术大师故事,延续工艺传统文脉,让更多人领略到中华匠人的风采。

已认证大师免费报名参加专访,请联系工美集客服小丽微信:abcgyms3