科普 | 桃之夭夭--古代文物上的桃纹装饰

清雍正 景德镇窑斗彩蟠桃纹提梁壶

“桃之夭夭,灼灼其华”。桃是原产于我国,兼具观赏和实用价值的经济作物,早在先秦时代就屡见于记载,在长期的历史发展中被附加多种文化寓意,也是各种艺术品特别热衷表现的题材。

清雍正 景德镇窑粉彩过枝桃果纹盘

清乾隆 景德镇窑黄地青花桃枝纹盘

明清以来以桃为长寿象征的装饰母题十分流行,而这一吉祥寓意的渊源则可上溯至汉晋时期的神仙传说乃至更为久远的神话或巫觋传统。

清雍正 景德镇窑青花蝠桃团花纹罐

《山海经·海外北经》记载夸父逐日,死后“化为邓林”。邓林即指桃林,被视作夸父的化身和生命转换的象征。古人又视桃有辟邪的功能,在巫术活动中使用。《左传·襄公二十九年》中就有使用以桃枝扎成的扫帚“桃列”进行“祓殡”的记录。后世以挂桃符、桃剑、喝桃汤等辟邪的习俗可能就由此衍生而得。

明 桃首双猴献桃玉带钩

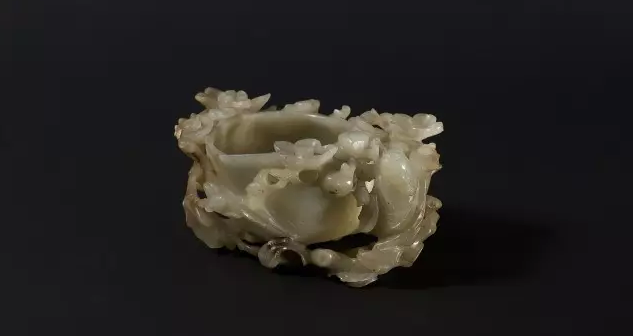

清 竹根雕双蝠折枝桃竹水盂

两汉以来神仙方术之学大兴,追求长生成为时代风气,桃也被赋予了养生长寿的寓意。成书于东汉的《神农本草经》说:“玉桃,服之长生不死。若不得早服之,临死日服之,其尸毕天地不朽”,是明确提出食桃可得长生的文献依据。此外,关于度朔山由蟠桃枝丫构成的“鬼门”前门神荼与、郁雷管理往来万鬼的说法,也来自东汉人对于《战国策》的注释。随着原始道教的发展,后世以桃为“长生”的意向在魏晋时基本趋于定型。如记述老子西游与王母同食碧桃的《尹喜内传》;刘晨、阮肇天台遇仙的《幽明录》;东方朔偷桃的《十洲记》等都是这一时期的作品。

明 人物纹桃式玉杯

工艺品上出现桃纹不晚于宋代,上海博物馆就收藏有南宋龙泉青釉桃式洗。元代,随着景德镇窑青花瓷烧制工艺的成熟,不乏有元景德镇窑青花芭蕉瓜竹花果纹大盘,内壁装饰花果纹,包括桃、石榴、荔枝等。

清乾隆 景德镇窑仿汝釉桃式洗

明清两代,桃纹成为装饰的重要题材,以桃为造型的器具颇为常见,如桃式洗,桃形壶等,质地则遍及金、玉、瓷、木、竹、漆、牙角等多种类型,更出现了大量具有吉祥寓意的装饰纹样。桃形装饰或桃形纹样一般寓意长寿,故常与蝙蝠、佛手、石榴等组合成具有吉祥含义的图案,如蝠桃纹多绘以桃枝桃花桃果,其间翻飞瑞蝠,热闹而喜庆,又取“蝠”“福”之谐音,以桃象征“寿”之图案,合之寓意“福寿双全”。此外,另一类“三果”图案亦在清代广为流传,即石榴、佛手、寿桃同时出现在同一器物的画面之中,寓意多子、多福、多寿。

(声明:本文章转载《上海工艺美术杂志》杂志内容,旨在传递更多信息及用于网络分享,不具有任何商业目的。如有版权异议及其他任何问题,请与我们联系,我们会尽快妥善处理。)