资讯 | 省级非遗扶贫就业工坊:阆中丝毯织造工坊

工美集2021-05-25

为深入贯彻党中央、国务院和省委省政府关于脱贫攻坚的总体部署,落实文化和旅游部、国务院扶贫办相关要求,全面推进非遗助力精准扶贫,促进就业增收,巩固脱贫成果,省文旅厅、省扶贫开发局公布了50家省级非遗扶贫就业工坊名单。

点击此处查看完整名单

由此,我们特推出【省级非遗扶贫就业工坊】专栏,展示四川“非遗+扶贫”成果成效,用事实讲述四川非遗扶贫故事。

披香殿广十余丈,红线织成可殿铺,彩丝茸茸香拂拂,绒软花虚不胜物。

今天我们走进阆中丝毯织造工坊,欣赏久负盛名的阆中丝毯。

非遗项目名称:地毯织造技艺(阆中丝毯织造技艺)

项目类别:传统技艺

工坊地址:四川省南充市阆中市

阆中丝毯的出现绝非偶然。南充,古为蚕丛之地。《华阳国志·巴志》载:“巴子国盛产蚕桑、麻、鱼、盐……”《明实录》载:“当年山西潞安州织进贡绸缎,要采用阆丝。”

阆中丝绸,源远流长。宫廷贡品,久负盛名。

在过去,丝毯编织以家庭作坊形式存在。各作坊虽采用相同的技艺和工艺流程,但各家的图案和色彩是传家之宝。

上世纪七十年代,阆中成立地毯厂,聘请民间老艺人开展传承授徒活动,让更多的人进入丝毯编织行业。到九十年代阆中从事丝毯编织的人数达上万之众,1993年《人民日报》刊文“万人工厂无围墙”记录了当时盛况。

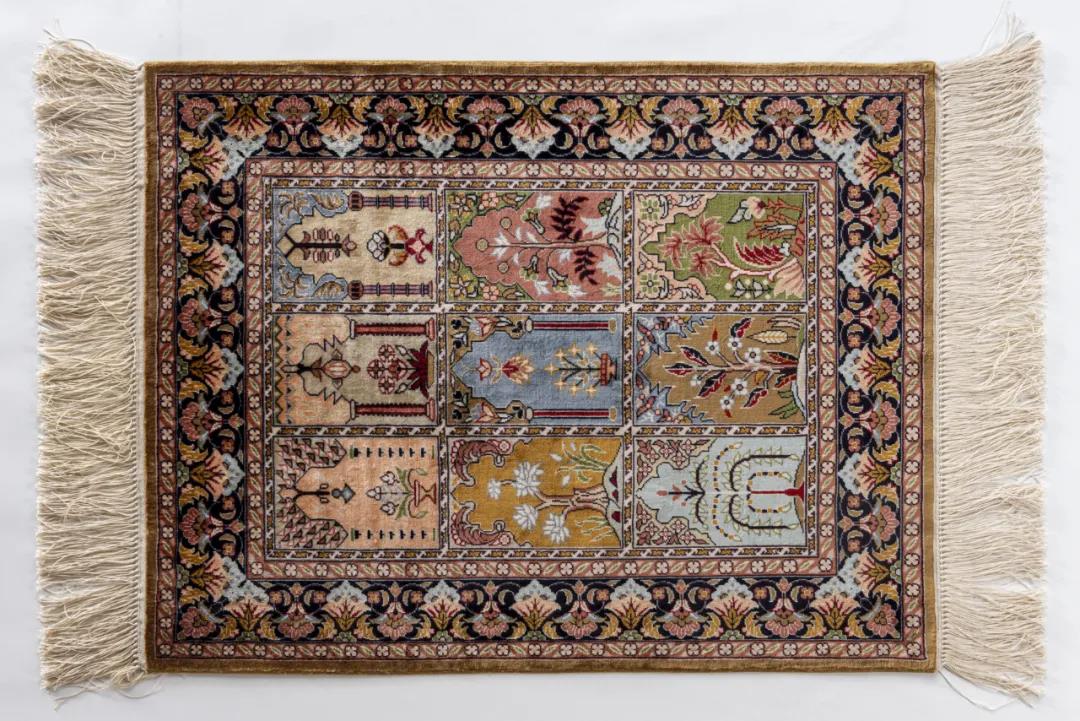

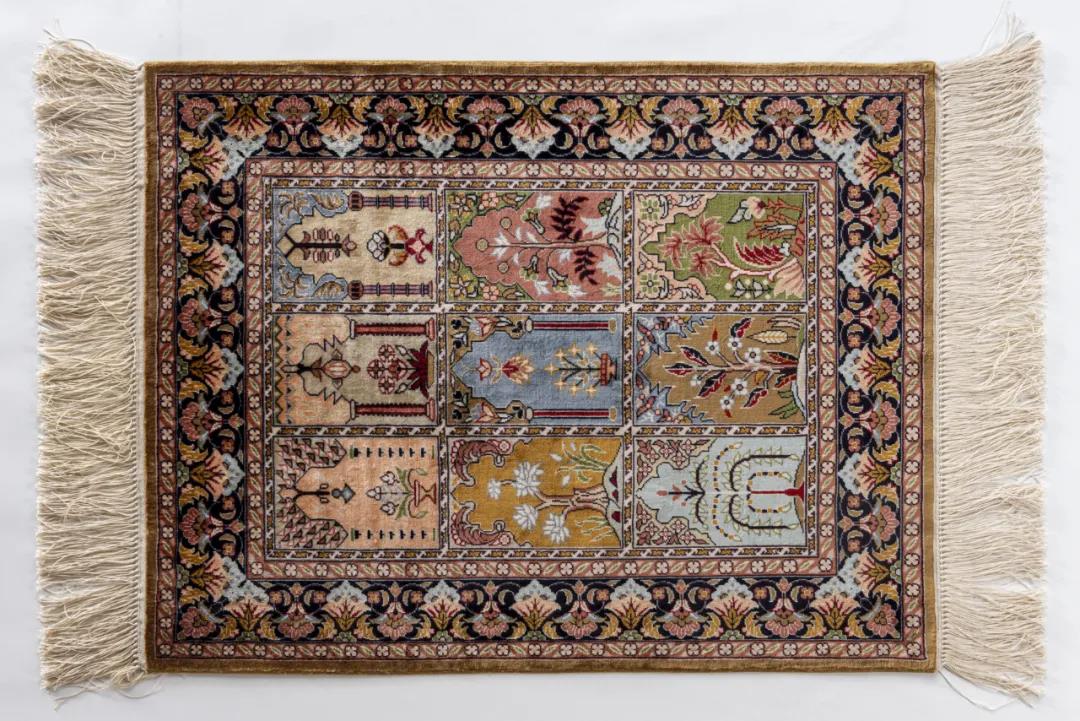

阆中丝毯图案精美、颜色淡雅、质地细密、毯身柔软挺实,有不变形、不褪色、防虫防水诸多优点。特别是它利用蚕丝的光泽和织造时的统一方向性,使丝毯于不同角度呈现不同的色彩和光泽变化,光彩四溢,十分梦幻。

近年来,手工打结丝毯以优美的图案设计、精湛的编织技艺,被国外专家誉为“东方软浮雕”,而片剪技工,则被赞为“片剪皇后”,产品畅销日本、德国、美国等20多个国家,其技艺水平得到了全世界的认可。

2014 年 ,地毯织造技艺(阆中丝毯织造技艺)被列入四川省国家级非物质文化遗产代表性项目名录。四川省工艺美术大师、省级代表性传承人卢兴琼与丝毯打交道40多年,领衔编织了《秋天》《唐三彩》《天堂眼》等精品丝毯,为阆中丝毯的发展做出了突出贡献。

卢兴琼介绍,阆中丝毯的工序异常繁复,最大的特点是高密度的手工打结,毯背每米丝线的道数可以达到一千多根,一平方英尺就要打90000个结,一平方米要打100万个结。这些经纬线打结缠绕全由手工完成,根据织成的图案,以开、片、剪、投等不同技法进行修饰,图案就可以呈现出浮雕的质感。

1993年,阆中县丝毯总厂转变为四川银河地毯股份制有限公司。此时,卢兴琼已是企业的“掌舵人”。经过10余年时间的发展,地毯产量逐年提高,1979年产600平方米地毯,1988年产5.8万平方米地毯,而到1992年时,年产地毯已近10万平方米。而传统的120道手工打结地毯,早已发展到350道手工打结密度。

“所谓的道,就是一英尺的长度下,拥有经线的根数。”卢兴琼解释,道数越多,图案更加细腻逼真,地毯的质量越高,而技术要求难度更大。

“手工丝毯编织技艺纷繁复杂,即使一个成熟的工人,一年也只能编织两平方米左右。”卢兴琼说,丝毯编织过程枯燥乏味,只有真正喜欢编织技艺的人才能坚守下来,而这也是眼下传承的困难所在。

为了将丝毯编织工艺传承下去,银河地毯公司修建了近800平方米的传习所和展示厅,回聘老技工、老专家,面向社会招收50名年轻学员,有计划有组织长期开展传承授徒活动。

2017年底,银河地毯公司修建了“中国丝毯文化创意产业园”,设置阆中市丝毯织造技艺传习展示中心,用于地毯织造技艺(阆中丝毯织造技艺)项目的保护、传承、研习和展示传播。阆中丝毯织造工坊现拥有20余名职工,在阆中乡镇建立传承基地,解决当地农村留守妇女就业问题。

点击此处查看完整名单

由此,我们特推出【省级非遗扶贫就业工坊】专栏,展示四川“非遗+扶贫”成果成效,用事实讲述四川非遗扶贫故事。

披香殿广十余丈,红线织成可殿铺,彩丝茸茸香拂拂,绒软花虚不胜物。

今天我们走进阆中丝毯织造工坊,欣赏久负盛名的阆中丝毯。

非遗项目名称:地毯织造技艺(阆中丝毯织造技艺)

项目类别:传统技艺

工坊地址:四川省南充市阆中市

阆中丝毯的出现绝非偶然。南充,古为蚕丛之地。《华阳国志·巴志》载:“巴子国盛产蚕桑、麻、鱼、盐……”《明实录》载:“当年山西潞安州织进贡绸缎,要采用阆丝。”

阆中丝绸,源远流长。宫廷贡品,久负盛名。

在过去,丝毯编织以家庭作坊形式存在。各作坊虽采用相同的技艺和工艺流程,但各家的图案和色彩是传家之宝。

上世纪七十年代,阆中成立地毯厂,聘请民间老艺人开展传承授徒活动,让更多的人进入丝毯编织行业。到九十年代阆中从事丝毯编织的人数达上万之众,1993年《人民日报》刊文“万人工厂无围墙”记录了当时盛况。

阆中丝毯图案精美、颜色淡雅、质地细密、毯身柔软挺实,有不变形、不褪色、防虫防水诸多优点。特别是它利用蚕丝的光泽和织造时的统一方向性,使丝毯于不同角度呈现不同的色彩和光泽变化,光彩四溢,十分梦幻。

近年来,手工打结丝毯以优美的图案设计、精湛的编织技艺,被国外专家誉为“东方软浮雕”,而片剪技工,则被赞为“片剪皇后”,产品畅销日本、德国、美国等20多个国家,其技艺水平得到了全世界的认可。

2014 年 ,地毯织造技艺(阆中丝毯织造技艺)被列入四川省国家级非物质文化遗产代表性项目名录。四川省工艺美术大师、省级代表性传承人卢兴琼与丝毯打交道40多年,领衔编织了《秋天》《唐三彩》《天堂眼》等精品丝毯,为阆中丝毯的发展做出了突出贡献。

卢兴琼介绍,阆中丝毯的工序异常繁复,最大的特点是高密度的手工打结,毯背每米丝线的道数可以达到一千多根,一平方英尺就要打90000个结,一平方米要打100万个结。这些经纬线打结缠绕全由手工完成,根据织成的图案,以开、片、剪、投等不同技法进行修饰,图案就可以呈现出浮雕的质感。

1993年,阆中县丝毯总厂转变为四川银河地毯股份制有限公司。此时,卢兴琼已是企业的“掌舵人”。经过10余年时间的发展,地毯产量逐年提高,1979年产600平方米地毯,1988年产5.8万平方米地毯,而到1992年时,年产地毯已近10万平方米。而传统的120道手工打结地毯,早已发展到350道手工打结密度。

“所谓的道,就是一英尺的长度下,拥有经线的根数。”卢兴琼解释,道数越多,图案更加细腻逼真,地毯的质量越高,而技术要求难度更大。

“手工丝毯编织技艺纷繁复杂,即使一个成熟的工人,一年也只能编织两平方米左右。”卢兴琼说,丝毯编织过程枯燥乏味,只有真正喜欢编织技艺的人才能坚守下来,而这也是眼下传承的困难所在。

为了将丝毯编织工艺传承下去,银河地毯公司修建了近800平方米的传习所和展示厅,回聘老技工、老专家,面向社会招收50名年轻学员,有计划有组织长期开展传承授徒活动。

2017年底,银河地毯公司修建了“中国丝毯文化创意产业园”,设置阆中市丝毯织造技艺传习展示中心,用于地毯织造技艺(阆中丝毯织造技艺)项目的保护、传承、研习和展示传播。阆中丝毯织造工坊现拥有20余名职工,在阆中乡镇建立传承基地,解决当地农村留守妇女就业问题。

(声明:本文章转载其他媒体内容,旨在传递更多信息及用于网络分享,不具有任何商业目的。如有版权异议及其他任何问题,请与我们联系,我们会尽快妥善处理。)

阅读量 2734