赏析 | 传统工艺美术 璀璨华夏文明——青铜器

中国古代青铜器源远流长,具有独特的艺术特色和风格,以其雄伟的造型、精湛的铸造工艺、古朴的纹饰和丰富多彩的铭文著称于世。它不仅是中国文化艺术的瑰宝,也是世界艺术史上一颗璀璨的明珠。科学发掘的资料证明,早在5000年前的马家窑文化遗址,就出土过一件青铜刀,这是目前我国发现的最早的青铜制品,而最早的青铜容器则是出现在二里头文化的青铜爵。从此,中国进入了青铜时代。

我国的青铜时代大约在公元前2000年形成,经夏、商、西周、春秋、战国,约经历了十八个世纪。

商代前期的青铜器一般器壁较薄,装饰花纹比较简单,纹饰以单层为主,铜器一般没有铭文。

商代晚期和西周早期,青铜器种类齐全,样式众多,造型设计和铸造工艺都取得了前所未有的突破,达到青铜器发展史上的高峰,青铜作品显示出无穷的艺术魅力。此时的青铜器壁较厚,形体高大,庄严肃穆,纹饰丰富。礼器除继承前期的鼎、鬲、甗、爵、斝等外,又出现了大量的新品种,如觥、方彝、盘、鉴、匜、簠、盨、壶、觯等,而且各类器物均有方形。尊则出现了各种造型的鸟兽尊,造型丰富多彩。纹饰也达到了前所未有的高峰,其内容和种类十分丰富。既有写实的动物纹,又有大量的神异动物——饕餮纹、夔纹等,还有几何纹如云雷纹、窃曲纹、环带纹等,装饰手法运用多层次,高浮雕技法,一般底纹是细密的云雷纹,主纹则采用浮雕的手法,底纹和主纹形成强烈对比,形成独特的艺术感染力。商代后期的青铜器铭文不多,二、三十字铭文的仅有10余件。西周早期的青铜器,从器形到纹饰大多延续了商代的特征,但又有变化,酒器的数量减少,礼器和食器增多。西周中期的青铜器既继承了早期厚重典雅的传统,又开后世新颖的风格,长篇铭文大量出现,内容包括政治、军事、赏赐、土地制度等。在纹饰上,饕餮纹逐渐减少,而鸟纹盛行,其中凤纹是西周中期的特有纹饰。西周晚期器型轻薄,装饰趋于简单化,程式化,但长篇铭文大量出现,如毛公鼎铭文将近500字。

高133厘米 横长110厘米 宽78厘米 重875公斤

中国国家博物馆藏

后母戊鼎造型为长方形,深腹,口部有一对立耳,四个柱形足,中空。双耳外侧饰一对虎纹,口中衔一人头,耳侧以鱼纹为饰。鼎身四面以饕餮纹作为主体纹饰,并有龙纹盘绕,四面交接处,则饰以扉棱,扉棱之上是牛首,下为饕餮纹。四足上部饰兽面纹,下部有三道弦纹,内壁有三字铭文“后母戊”。此鼎形体巨大,厚重典雅,世所罕见。代表了商代青铜冶炼技术的最高水平,是商代青铜文化顶峰时期的代表作。

饕餮纹,是一种带有浓厚神秘色彩的兽面纹,是人们根据牛、羊、虎、熊等动物形象经过高度艺术夸张而提炼形成的一种纹饰,具有一种狰狞、神秘、威严的气氛,象征神权和力量,是商代和西周初期青铜器的主要装饰纹样。

高58.3厘米 口径52.4厘米 重34.5公斤

中国国家博物馆藏

高53.8厘米口径47.9厘米重34.7公斤

台北故宫博物院藏

春秋战国时的青铜器,由于已进入铁器时代,社会生产力大飞跃,青铜工艺又迎来了历史上的第二个高峰,青铜器的形制趋于复杂化。各地经济、文化发展的不平衡,青铜器出现了鲜明的地域特点。

青铜工艺普遍采用分铸法,并出现了先进的失蜡法、镶嵌、鎏金、金银错等工艺。在纹饰上,饕餮纹、夔纹已消失殆尽,普遍出现了蟠螭纹、蟠虺纹,它们组成盘屈纠结、穿插缭绕的纹样,形成上下左右连续的四方连续纹样,此外还出现有水陆攻战、宴乐渔猎等内容,第一次把社会重大题材表现在青铜器上,是中国装饰画的开始,起到了极好的装饰作用。

长55.6厘米 宽4.6厘米

湖北省博物馆藏

长29.5厘米 宽3厘米

湖北省博物馆藏

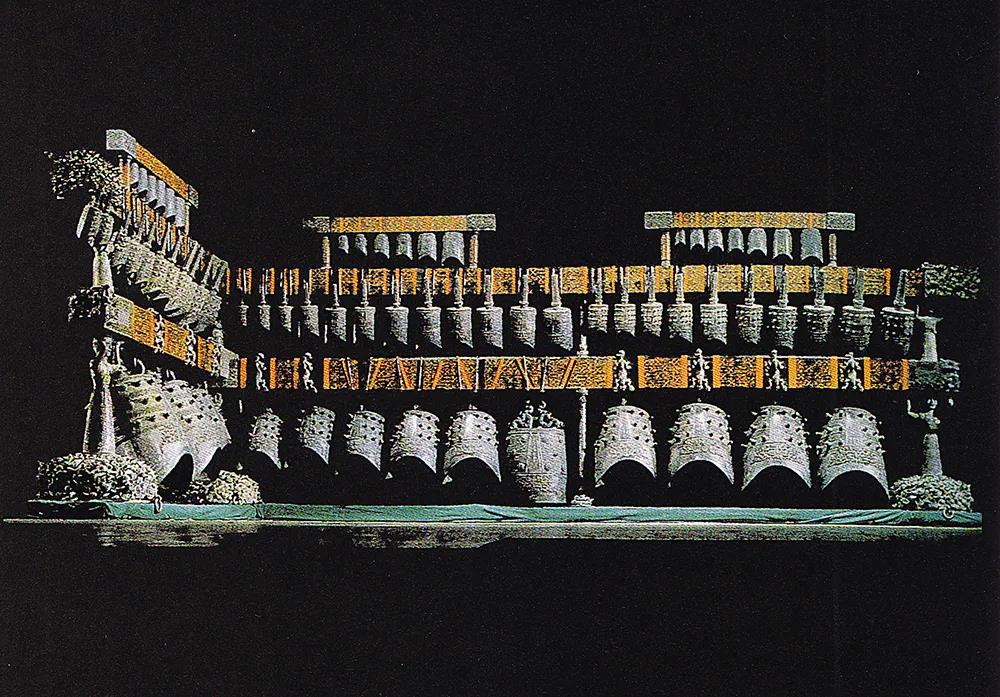

高273厘米 架长748厘米 宽335厘米 重2500公斤

湖北省博物馆藏

秦汉时期是中国青铜器发展的最后转变期,由于冶铁工业及制陶、漆器工业的发达,使青铜铸造业范围缩小,但它在某些作品中仍呈现出余辉,如秦代的铜车马、汉代的长信宫灯、金银错的博山炉等,都是青铜器尾声中闪光的亮点。由于东汉瓷器的烧制成功,青铜器除了铜镜和佛像外,昔日辉煌的青铜铸造业基本上退出了历史的舞台。

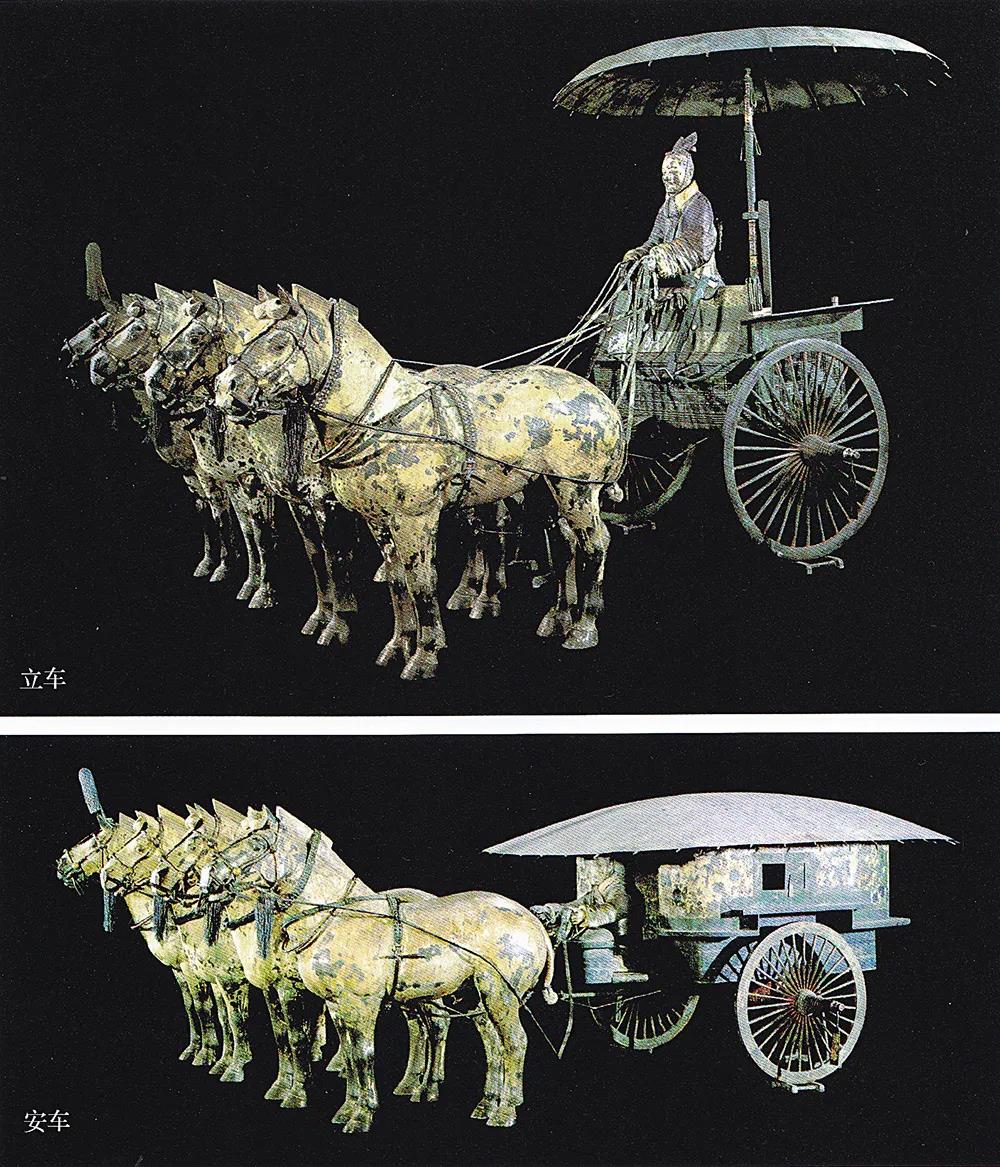

彩绘铜车马 秦

一号车:古称立车,通长225厘米,通高152厘米,总重量1061公斤,陕西秦俑博物馆藏。

车体小巧玲珑,铜车上的圆形蓬盖似一龟壳,寓意吉祥长寿,与四方形的车底相配,构成上圆下方的车身,表达中国古代“天圆地方”的传统观念。四匹马膘肥体壮,马身白色为底。御官俑立于伞下偏右处,身佩长剑,腰系玉佩,神情专注,双手作执辔的姿势。

二号车:古称安车,通长317厘米,高106厘米,总重量1241公斤,陕西秦俑博物馆藏。

车分前后两部分,前室较小,是御手乘坐的地方。安车后室宽大,有三窗一门,是主人乘坐的地方,车窗可自由开合,窗板铸成菱花形小孔,可用来调节空气,具有通风保温的作用。

高48厘米 重15.85公斤

河北省博物馆藏

高26厘米

河北省博物馆藏

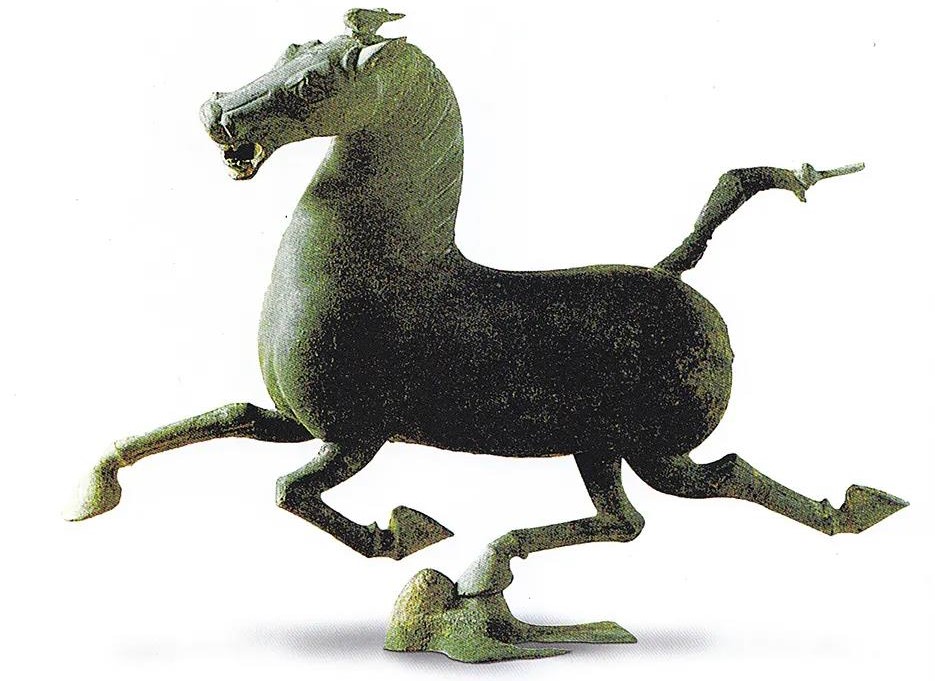

高34.5厘米 长45厘米

甘肃省博物馆藏

铜镜是用青铜铸造而成的用以照面饰容的日常用具,与古代人民的日常生活密切相关。中国铜镜一般使用铜锡合金材料铸造而成,距今已有4000多年的历史,目前考古见到的最早铜镜是铜石并用的新石器时代晚期的齐家文化,是圆形平板的式样,背面有拱形钮,纹饰简单。商周时期是铜镜的初步发展阶段,铜镜铸造不发达,远不如同期制作的青铜礼器,此时的铜镜造型仍都为圆形,镜体薄,镜形小,铜镜背部的图案都是以简易凸起的单线勾勒而成,十分质朴。

春秋战圈是中国铜镜第一个重大发展时期,此时的铜镜一扫前一阶段幼稚朴拙的风格,制作轻巧,纹饰精致,线条流畅,纹饰题材丰富多彩,既有几何纹、植物纹,又有动物纹。纹饰的表现手法多样,有浅浮雕、高浮雕、透空雕、金银错、嵌石、彩绘等,以浅浮雕最常见,一般采用底纹衬映主题纹饰的手法,主纹和底纹相映成趣,整个图案的组织完美而和谐。

西汉是中国铜镜发展的第二个重要时期,出土数量居历代铜镜之首。汉代铜镜在主题纹饰和表现技法上全面创新,赋予汉镜全新的审美情趣,纹饰题材广泛,构图复杂,表现神仙世界、神话传说、形象各异的禽鸟、瑞兽、四神纹(青龙、白虎、朱雀、玄武)以及羽人等。同时铭文成为汉镜纹饰的重要组成部分,铭文种类繁多,内容丰富,排列灵活。东汉以后,运用浮雕技术表现主题纹饰,高低起伏,层次分明,活泼自如。

魏晋南北朝时期,战乱频繁,制镜工艺趋向衰落。随着隋唐大一统封建王朝的建立,封建经济文化的高度繁荣,迎来了中国铜镜发展史上的高峰,显示出一派富丽堂皇,千姿百态的新面貌。在镜形上,除了传统的圆形外,又新出现了花式镜,如葵花形、菱花形,带柄手镜和亚字形镜(又称四方委角镜)。在纹饰上,唐镜在主题纹饰和表现技法上别具一格,汉魏以来干篇一律的具有升仙思想的仙人异兽纹被象征幸福爱情的鸾凤、鸳鸯、蜂蝶以及繁花似锦的花朵所代替,自由活泼的禽鸟蜂蝶,体态俊美的飞仙,昂首飞腾的巨龙,寓意吉祥的人物故事成为主题纹饰,整个图案格调优雅,丰满柔和,布局自由、奔放、活泼。在纹饰构图上出现了放射式、散点式、独立式、对称式、旋转式、满花式,一改汉代铜镜拘谨之态而形成流畅、清新、优雅的风格。在纹饰技法上,除了传统的铸造法,又幽现了金银平脱、螺钿镶嵌、贴金嵌银等技法,显示出一派富丽堂皇、千姿百态的新面貌。

直径18.5厘米

扬州市博物馆藏

两宋铜镜总体上已进入衰退阶段,在制作上显露出草率和粗劣之态,重实用而不尚花纹,有花纹装饰的铜镜,则以娇柔纤细的缠枝花和凤鸟为主要题材,也有神仙人物、飞天云鹤、鹤鹿同春等题材,还有十分珍贵的蹴鞠纹。在铭文上,以商标铭记镜为主。

元明清时期,中国古代铸镜业江河日下,已走向中国铜镜的尾声,明清两代的宫廷铸镜多数质量上佳,铜质精细,纹饰优美,并配以镜架、镜套、镜盒,格外别致有趣。

(声明:本文章转载其他媒体内容,旨在传递更多信息及用于网络分享,不具有任何商业目的。如有版权异议及其他任何问题,请与我们联系,我们会尽快妥善处理。)