研究 | 张雯 邹锋:越空塑写:1949年以来中国纪念碑雕塑的海外传播(一)

中华人民共和国成立以来海外传播的纪念碑雕塑,是特定历史时期传达国家精神理念的重要载体,它集国家政治观念符号、艺术形式于一身,以国际视野再现伟大历史事件,显示国家和民族崇高的纪念理想,并以此为基础不断加强对外文化交流与合作,在政治、文化、国家形象塑造方面具有重要意义。一方面,纪念碑雕塑的海外传播受国家外交政策、对外文化战略以及国内外经济、政治、艺术等各种因素的影响;另一方面,其自身的发展逻辑和本质核心又具有相对独立性和自主性。关注1949年以来纪念碑雕塑的海外传播,有助于探索在特定语境下,它所承载的由历史、国家、公众与舆论所形成的政治、艺术、文化意象。1949年以来,随着逐步开启的国际交流,向海外传播的纪念碑雕塑以其独特的艺术形式和特有的纪念性意义,代表着中国本土艺术形态、艺术家集体创作的情怀,并作为国际交流的友谊奉献,成为重要的文化载体和交流媒介。中国纪念碑雕塑海外传播主要有两种形式,一种以国家委派艺术家集体创作雕塑作品、作为国际交流的友谊奉献赠送他国;另一种是国家或民间策展活动推动纪念性雕塑作品参加国际交流。海外传播的纪念碑性雕塑,是特定历史时期传达国家精神理念的重要载体,它集国家政治观念符号、艺术形式于一身,对国家政治、文化理念,国家形象塑造各方面具有重要意义。自中华人民共和国建立,随着雕塑事业的发展,学界对中国纪念碑雕塑的研究也渐成体系,其中关于中国本土纪念碑性雕塑的海外传播也有涉及,但是零星散布于各类艺术活动报道和展览集辑,尚缺乏专门性的研究。一方面,纪念碑雕塑的海外传播受国家的外交政策、对外文化战略以及国内外经济、政治、艺术等各种因素的规定;另一方面,其自身的发展逻辑和本质的文化核心又具有相对独立性和自主性。在国际视野下探索1949年以来纪念碑雕塑的海外传播历程,无疑为进一步分析当时的文化背景、艺术思潮与精神理想提供了更有效的角度。一、“书写国家历史”的雕塑语言(1950—1980)中国雕塑成就在海外崭露头角,可以追溯到中华人民共和国成立初期美术教育机构对雕塑事业的卓越推动。1950年,中央美术学院雕塑系学生刘士铭的毕业作品《丈量土地》(图1)获得学校的“红五月”展览一等奖,随后被送往布拉格展览,成为中华人民共和国成立后第一件被送往国外参展的雕塑作品,并被当时的捷克斯洛伐克国家博物馆收藏。20世纪50年代,作为当时中国代表性的美术教育机构,中央美术学院组建了国内第一个高学历、专业化的雕塑创作队伍。1954年,教师司徒杰主持带领这支专业雕塑创作队伍中1953届、1954届学生参加创作,为莱比锡博览会完成了4座工人立像,这是中华人民共和国成立后的纪念碑雕塑再一次在国际上的展示。这支专业雕塑创作队伍的成立和发展,为中国纪念碑雕塑的海外传播奠定了基础。1958年,中国又一尊纪念碑雕塑立于国外,即著名的《志愿军无名英雄像》(图2),主像创作者是张祖武。张祖武毕业于中央美术学院雕塑系,一直跟随刘开渠、王临乙等学习,毕业后投身部队度过了10年军旅生涯。1957年,时任解放军原总政治部文学艺术创作室创作员的张祖武,接到为朝鲜创作“抗美援朝无名英雄纪念碑主题塑像”的任务。张祖武负责雕塑主体部分的创作,高云龙、李守仁、丁洁因、赵瑞英、文慧中、林家长等负责底座浮雕的创作,这尊闻名中外的《志愿军无名英雄像》,以志愿军原型为创作参照,雕塑人物双腿分开站立、双手紧握钢枪,只在肘和膝部用了寥寥数刀衣纹刻画出稳固的动态,上身悬挂的子弹袋密实规律的线条,呈现出雕塑家有意的疏密对应处理。经过张祖武等中国雕塑家们在朝鲜废寝忘食的3个月创作,雕像完成被运往中国沈阳,在那儿翻制成铜像。随后,这尊高4米、重8吨的《志愿军无名英雄像》被运往朝鲜桧仓志愿军烈士陵园,并于1958年10月25日举行了隆重的揭幕仪式。1958年,周恩来访问朝鲜,拜谒了桧仓志愿军烈士陵园。中国的抗美援朝战争,是世界历史上国家之间友好互助、共同维护和平的创举,这座抗美援朝无名英雄纪念碑,用纪念碑雕塑典型手法,塑写了朝鲜和中国两国并肩作战的真实历史。此时,中华人民共和国成立不足10周年,正处于国民经济恢复的艰苦时期,作为刚刚获得解放胜利的国家,以坚强、友好的大国风范,伸出援助之手将奋进的信念传达给尚在争取独立的国家。因此,这件用于海外交流的雕塑作品,满载着一个觉醒的民族不畏强权的独立自主精神,以纪念碑雕塑的纪念性,传播中国奋进发展、友好携手的愿望,呈现出纯粹的友好互助、渴望世界和平的理想。

图1 刘士铭《丈量土地》雕塑 1950年

图2 张祖武《志愿军无名英雄像》雕塑 1958年 置于朝鲜

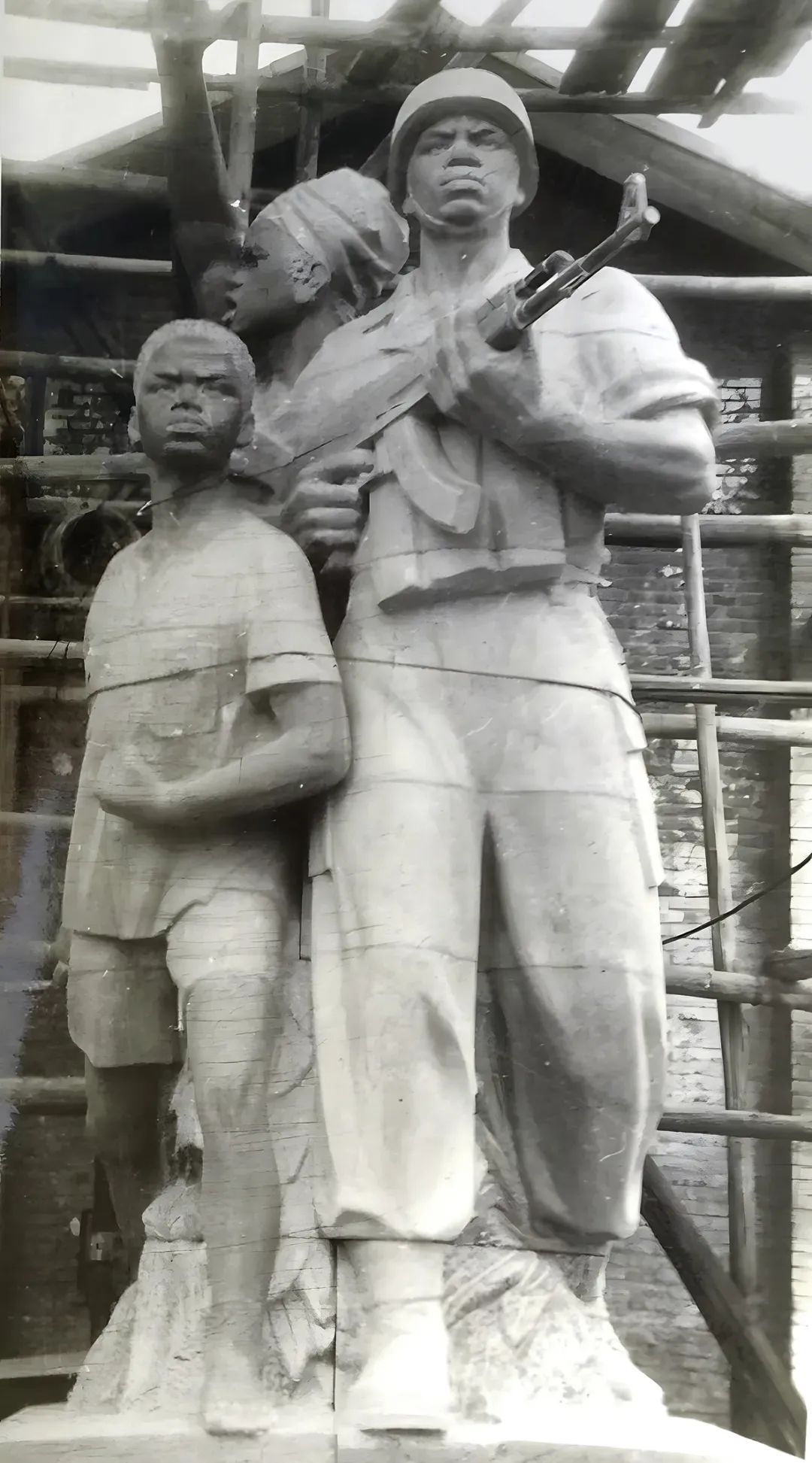

海外传播纪念碑雕塑的成就,与国内同时期纪念碑雕塑的发展是密切关联的。20世纪五六十年代,中国开始有意识地关注和组织纪念碑雕塑的建设,产生了一批优秀作品,如《人民英雄纪念碑》《一直向前》《民族大团结》《四平解放纪念碑》《辽沈战役烈士纪念碑》等。1965年,由四川美术学院牵头集体创作了一组叙事性的群雕《收租院》,雕塑以交租、验租、逼租、反抗等情节连续展示出中国特定历史时代地主剥削农民的主要手段——收租的全过程,以及农民最后奋起反抗的结果。这组雕塑共塑造了114个真人大小的人物。雕塑家将西方雕塑技巧与中国民间传统泥塑的技巧融而为一,生动、深刻地塑造出众多不同身份、年龄和个性的形象;为了场景表现效果更为真实,还置入了箩筐、农具等真实的道具,这些要素的自然与有机取用,为整体效果锦上添花。《收租院》于1965年至1966年在北京复制展出,之后还被送到到阿尔巴尼亚、越南展览,1988年则以玻璃钢镀铜的新材料复制品在日本巡回展出。2009年,法兰福书展将《收租院》作为前期活动的组成部分,使其在世界许多国家和地区被展出,展示了中国雕塑的特定历史记忆,也呈现了中国的纪念碑雕塑早在20世纪60年代就具有的开创性。这些纪念碑雕塑强调历史书写、建构国家精神、增强民族凝聚力,具有公共性的教育功能,为中国雕塑的海外传播积蓄了能量。在随后的20世纪70年代,中国纪念碑雕塑的海外传播延续着国家在雕塑领域积累的巨大成就,逐步在国际交流中发挥显著影响。1971年,中国政府组织中国雕塑家为几内亚设计创作大型纪念碑《几内亚11·22纪念碑》(图3),题材源于几内亚首都科纳克里军民于1970年11月22日一举粉碎了外国雇佣军的入侵,“11月22日”由此成为几内亚最隆重的纪念性节日;为了庆祝与分享几内亚国家独立的胜利,中华人民共和国政府组织雕塑家为几内亚设计创作了《几内亚11·22纪念碑》。纪念碑由我国雕塑家张照旭设计,北京、沈阳两地30多位雕塑家参与放大制作,于1972年建成。碑顶的雕像用黑色花岗岩雕成,质地坚硬;碑身使用灰红色花岗岩,庄严肃穆。整个碑体结构严谨,形象完美,人物饱满有力,受到几内亚人民的高度评价。

图3 张照旭《几内亚11·22纪念碑》雕塑1972年 置于几内亚

1973年,中国政府再次组织了纪念碑雕塑海外创作的工程,即为斯里兰卡创作《班达拉奈克总理白色大理石雕像》,该作品由中国雕塑家王二生、谢笳声、崔玉琴创作,作为外交礼物,由周恩来总理代表中国政府赠送给斯里兰卡政府和时任总理西理玛沃夫人,并安放于中国援建的斯里兰卡纪念班达拉奈克国际会议大厦大厅内。1979年,中国政府组建了中国援叙雕塑创作组,为叙利亚共和国创作《阿萨德总统雕像》,创作组的组长是李祯祥,成员有谢笳声、叶如璋、关玉璋、王维力。中国雕塑家以精湛的艺术手法创作了高26米的阿萨德总统雕像。该雕像阿萨德总统神情坚定而和蔼,身上笔挺西服的硬质线条和脸上弧形皱纹的刻画交相辉映,丰富而细腻的雕刻语言,为这座巨大坚硬的纪念碑雕塑,赋予了一种温暖真实的情感。叙利亚共和国总统阿萨德接见了中国援叙雕塑创作组,对中国雕塑家高超的技艺表达由衷的感谢和敬赞,并授予创作组“叙利亚共和国勋章”,这座永久矗立在叙利亚共和国的纪念碑雕塑,是中叙两国的友谊和文化交流的见证。1980年之前,中国纪念碑雕塑的海外传播遍布朝鲜、斯里兰卡、几内亚、叙利亚等国家,这种由国家主导的艺术创作活动,是20世纪80年代前中国海外传播纪念碑雕塑的主要方式,也是国家意志在文艺工作中的集中体现。选用的纪念性主题,多是海内外领导肖像或者重要历史事件。纪念碑雕塑在厚重的历史沉淀下那友好互助、鼓舞人心的“意志表情”,凝固在对一段段特定历史时刻的瞬间写照,又将那凝固的瞬间穿越时空,载入当下,供世界瞻仰。雕塑创作以英勇豪迈、大气磅礴、势不可挡的恢宏气势,突出中华民族的自尊和自豪、高亢昂扬的内在情绪,实现了以艺术形式对国家历史的书写。这也可以看出在20世纪70年代外交活动中纪念碑雕塑所承载的至高无上、不可替代的独特国家政治符号和特定的纪念性意义。二、“追求全球交汇”的雕塑理想(1980—1990)改革开放为中国雕塑的海外传播注入了新的活力,催生了一系列向海外传播的开创性纪念碑雕塑作品。20世纪80年代初期,在思想解放和国门初开的情况下,国外的古典主义、浪漫主义、新古典主义和现代主义诸多艺术潮流一起涌入中国,中国美术界也展现出对世界迫切接触理解、和平共处、互相借鉴的热切愿望。1979年以后,在以刘开渠为代表的老一代雕塑家的带领下,中国雕塑家分批、分期到世界各国考察、参观,使得国外的现代美术观念源源不断地影响着国内的艺术家;中国的雕塑家也开始应海外艺术机构的邀请出国参加展览和竞赛,创作作品不断在国际获奖,有的雕塑被收藏,有的直接被安置在海外。20世纪80年代,是中国纪念碑雕塑海外传播的又一次高峰,从下列记录可以了解当时纪念碑雕塑海外传播的盛况:1981年,白澜生受中国美协及对外文委委派赴南斯拉夫参加“大理石和声”国际雕刻大赛,他创作的2.5米汉白玉雕刻《新泉》被永久陈列于阿兰捷洛瓦兹国家公园;1982年,李守仁、曹春生、盛杨、陈桂伦、刘琳等以项目的形式进行国家间的合作,之后,田金铎、朱成的作品被永久地陈列于瑞士洛桑的奥林匹克公园和奥林匹克博物馆;1984年,张德华受中国美协委托,赴南斯拉夫进行文化交流并赠送南斯拉夫雕塑作品。1986年,中国完成大型雕塑《雄鹰展翅》,安装于伊拉克凯菲尔水坝;1987年,王克庆为埃及开罗国际会议大厦创作《尼罗河女儿》铜像;李祯祥为日本长崎市中岛川公园创作《征服与友好》大理石雕像;1989年,张照旭、吴介琴为美国堪萨斯州密苏里大学(斯诺基金会)创作了《斯诺纪念铜像》、彭小佳为美国俄克拉荷马州100周年纪念创作雕塑《不锈钢·石头》;郭选昌为美国洛杉矶创作雕塑《东方巨狮》;1990年,上海女雕塑家吴慧明的作品被安置在联合国的草坪上……此时海外传播中国纪念碑雕塑的显著特征,从中外交流的盛况中呈现出来,即对应着改革开放“引进来、走出去”的政策导向,纪念碑雕塑创作的“全球交汇”意识逐步凸显。1985年,雕塑家李守仁经中国政府组织派遣,为吉布提共和国创作了《吉布提共和国烈士纪念碑》。铜像安装时有人问作者:“这是法国人的作品?”当他们得知这是中国雕塑家的作品后,伸出大拇指说:“很好!很好!”在中华人民共和国建立之前,我国的雕塑家就开始向西方雕塑体系学习,从西方获得的风格至今影响着中国纪念碑雕塑的范式,以至于有人认为这是“法国人的作品”,这也反映了中国艺术家学习态度的积极和坦诚,在雕塑创作学习中从未丢弃过在发展初期西方艺术给予的启蒙。这座《吉布提共和国烈士纪念碑》铜像形象已成为吉布提共和国电视节目的片头标志,吉布提国民在欣赏这件纪念碑雕塑艺术品之时,都能受到烈士们捍卫祖国、勇敢战斗、忘我牺牲精神的鼓舞。在世界纪念碑雕塑发展史上,“纪念性”是纪念碑雕塑最轴心的理念,是纪念碑雕塑独特的造型呈现与思想内涵关联的终极追求。此时从海外传播的纪念碑雕塑可以看出,中国雕塑家始终秉承着中西方都共同强调的纪念碑雕塑对一段特定历史和精神导向所凝聚的共识意义。80年代中期,随着中国改革开放的进一步加深和国际邦交的需要,中外艺术家的互访活动日渐频繁,“引进来、走出去”的意义和方式也在悄然深化。中国艺术家无比珍惜通过作品来表达对世界和平的向往和全球交汇的理想。1985年,张得蒂的浮雕作品《东方的邀请》(图4)获得“意大利共和国总统奖”。中国洞窟壁画中飞天的形象,传统衣纹的表现,纤长的流线,西方古典人物的动态,一起进入《东方的邀请》浮雕的画面。张得蒂后来回忆了前去领奖时的情景,竞赛评委会对这部作品赞叹不已,评价这是东方和西方艺术结合的形式,这种创作本身就是一个创举。从这里可以看出海外观众对中国纪念碑雕塑中西融合风格的肯定和赞赏,也体现出中国雕塑家对全球交汇风格的追求。

图4 张得蒂《东方的邀请》雕塑 1985年 于意大利参展

1986年,田金铎创作的铸铜雕塑《走向世界》(图5)被安放在瑞士洛桑奥委会总部,这件雕塑经扩大后高 220 厘米,塑造了一位充满年轻活力的中国女运动员正在竞走的形象。她步伐轻盈,形态健美,犹如中华人民共和国“不爱红妆爱武装”英姿飒爽的女战士,又如古希腊雕塑《掷铁饼者》中那瞬间迸发活力的健儿。创作者运用中国“写意人物”的传统手法,以洗练和概括的线条舍去对细部的刻画,突出主要的结构起伏,使人物动态节奏更加鲜明、视觉更加真实。人物形象的处理,青铜的材质和色泽,无不透露出中国传统雕塑的典型特征;写意与写实的相结合,又赋予其一定的象征意味,昭示着我国体育健儿走向世界的决心和信心,也寓意了中国走向世界的意愿和希望。创作题材具备国际视野的开放性,创作手法带着中国本土雕塑和西方写实手法的表现特色是本作成功的关键。

图5 田金铎《走向世界》雕塑 1986年 置于瑞士

以上文章来源于美术杂志社 ,作者《美术》杂志社

张雯,北京工业大学艺术设计学院传媒与艺术理论系主任、副教授

邹锋,中国工艺美术学会理事、北京工业大学艺术设计学院院长、教授